2025年7月15日スタート! YouTube収益化ルールまるわかりガイド

この記事はYouTube で収益化を目指す人、すでに運用中の人が

「量産型コンテンツ」アップデートを正しく理解し、安全にチャンネルを伸ばすためのものです。

専門用語をできる限りかみ砕き、ストーリー仕立てでまとめました。

目次

1.今回のアップデートは実は“新ルール”ではない

2. 「量産型コンテンツ」とは何者か?――五つの典型例

3. よくある三つの誤解をほぐす

4. リスクを遠ざける三つの基本姿勢

5. 顔出し・声出しをしないチャンネルが生き残る四条件

6. もし収益化が止まったら——落ち着いて行う四つの手順

7. 72 時間セルフ点検プラン

8. まとめ:AI時代こそ“人の熱量”が武器になる

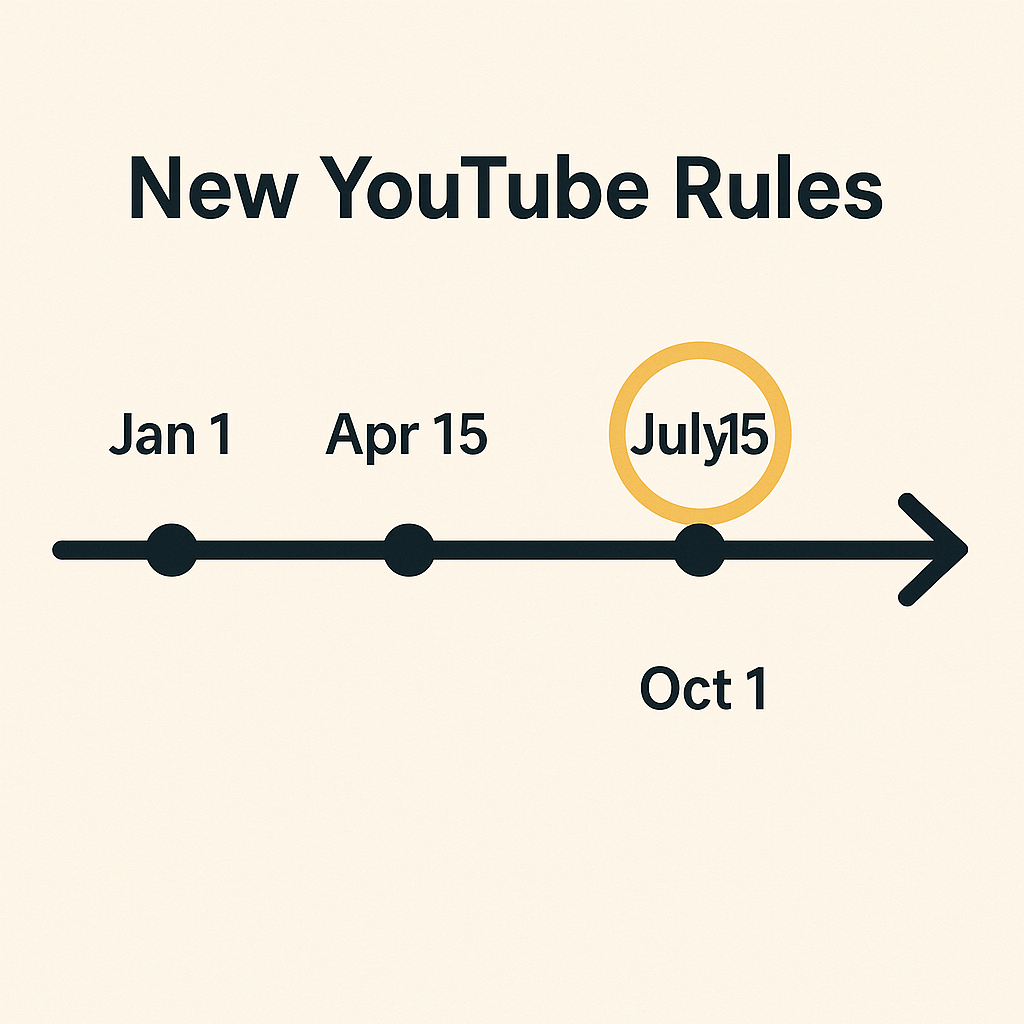

1. 今回のアップデートは実は“新ルール”ではない

7 月 15 日から適用される変更は、ざっくり言えば

「量産型コンテンツ」という呼び方をはっきり示し、説明文を丁寧にしただけのマイナーアップデートです。

コピー動画や価値のない寄せ集め動画が収益化できないという方針は、昔も今も変わりません。

YouTube 公式 X アカウントも「マイナーアップデートであり AI や顔出し無の禁止ではない」

と繰り返し発信。

つまり “禁じられるラインが下がった” のではなく “線が太く引き直された”

と考えるとイメージしやすいでしょう。

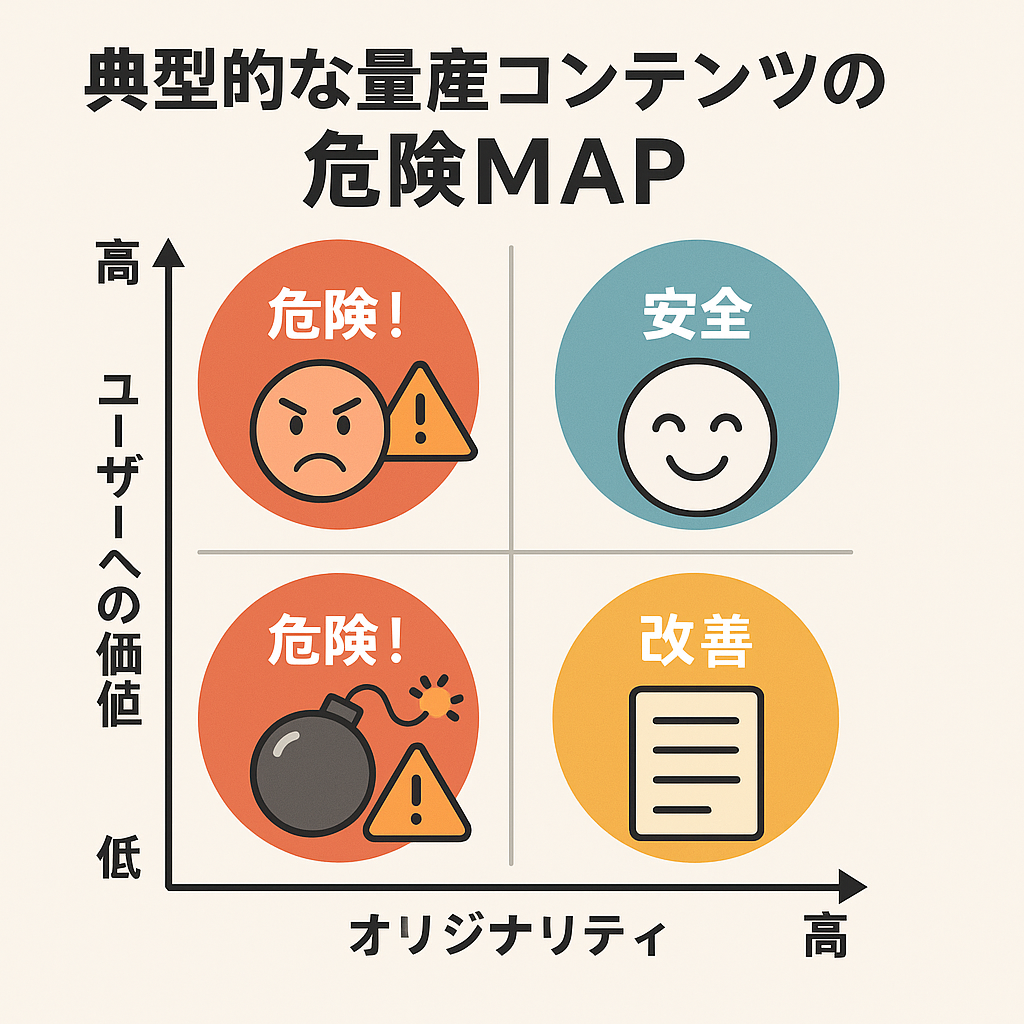

2. 「量産型コンテンツ」とは何者か?――五つの典型例

YouTube が示す代表パターンを、危険度とともに物語形式で追ってみましょう。

| 危険度 | シナリオ | どう見られる? |

| ★★★ | とりあえず AI ツールに台本・画像・機械音声を一括生成させ、制作時間 10 分で動画を量産 | 作者の意図が感じられず“コピー&ペーストの動画工場”と見なされる |

| ★★★ | 他人の動画を切り貼りして並べただけ。解説も感想も入っていない | 視聴者にとってメリットがない。著作権問題も抱えやすい |

| ★★☆ | 同じテンプレ背景・BGM・合成音声で、タイトルと画像だけ差し替えて毎日 10 本投稿 | 変化に乏しく、スパム認定されるリスクが高い |

| ★★☆ | ネット記事をスクロールしながら自動音声で朗読。作者の視点や追加情報はゼロ | “読む価値はあるの?”と視聴者が離脱しやすい |

| ★☆☆ | 有名動画にリアクションを付けたが、コメントが一言「やばい!」だけ | 解説が薄いと YouTube は付加価値を認めない |

上の表が示すとおり、共通点は「視聴者へのギフト=プラスα」がないということです。

逆に言えば、自分の解釈や調査結果をしっかり盛り込めば似た形式でも安全圏に入ります。

3. よくある三つの誤解をほぐす

誤解 1:AI を使うと収益化できなくなる?

いいえ。AI はリサーチや下書きを手伝う“道具”として歓迎されています。

ただし仕上げまで丸投げ してしまうと量産型判定を受けやすいので、“人の手が入った証拠” を残しましょう(独自のナレーションや参考文献の明示など)。

誤解 2:切り抜き動画は全部アウト?

切り抜き自体が悪いのではなく、解説・分析・演出がない切り抜きが問題。

原動画にあなた独自の視点やストーリーを重ねれば、十分オリジナル作品になります。

誤解 3:顔も声も出さないともう無理?

形式ではなく 価値の出し方 が問われています。

脚本・編集・データ提示など、顔や声以外の手段でオリジナリティを示せば問題ありません。

4. リスクを遠ざける三つの基本姿勢

第一に、自分だけの強みを動画に必ず織り込むこと。

専門知識でもキャラクターでも構いません。「このチャンネルでしか聞けない話」を 1 本につき 1 つは入れましょう。

第二に、付加価値を足すこと。

ニュースなら背景解説を、エンタメならツッコミ字幕や比較図を。

視聴者が「見て得した」と感じる工夫を続けると、アルゴリズムも“価値ある動画”と判断しやすくなります。

第三に、視聴者と交流すること。

コメント返信、コミュニティ投稿、ライブ配信などで“人間味”を示すほど、チャンネルの評価が総合的に上がりやすくなります。

5. 顔出し・声出しをしないチャンネルが生き残る四条件

・脚本が飛び抜けておもしろい —— 物語性や笑い、驚きで惹きつける。

・編集やアニメーションがプロ級 —— ビジュアルの完成度で“お金を払っても見たい”と思わせる。

・膨大なリサーチでしか得られない知識がある —— 他では聞けない一次情報を提供。

・キャラクターや世界観がユニーク —— VTuber でもナレーションキャラでも OK。“誰の動画か”が一目で分かるデザインに。

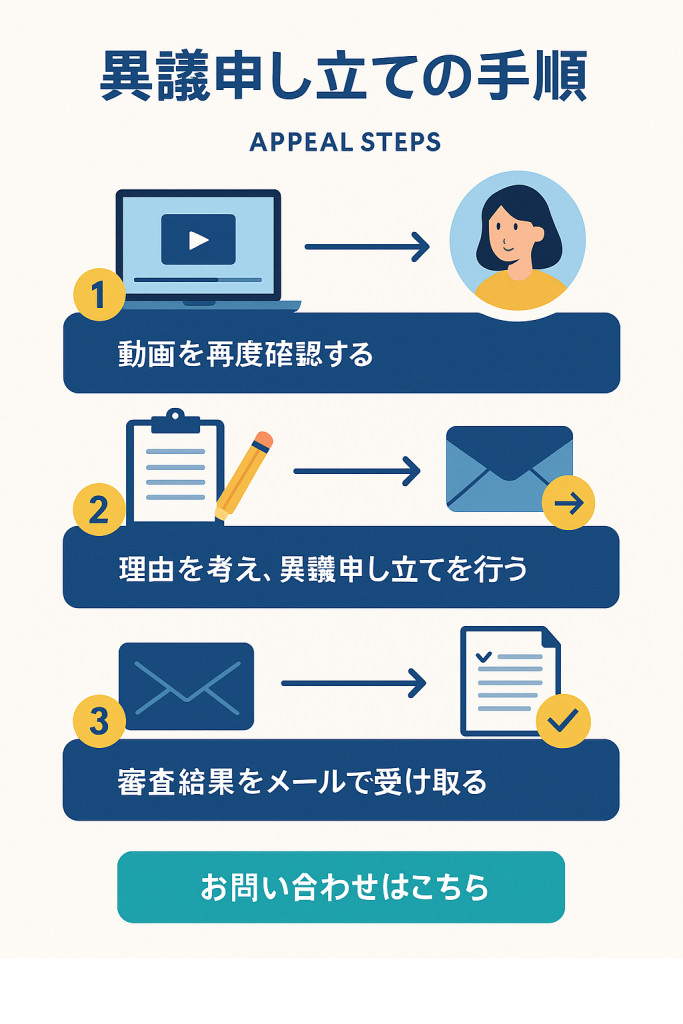

6. もし収益化が止まったら——落ち着いて行う四つの手順

・動画を削除しない。削除は「こちらが非を認めました」というサインになる恐れがあります。

・YouTube から届くメールを読み、どのポリシーに抵触したか を正確に把握します。

・「独自性がある」「量産型ではない」と言える根拠(脚本ファイル、編集プロジェクト、視聴者コメントなど)を整理します。

・異議申し立てフォームに上記の根拠を添え、丁寧な説明文 を添えて再審査を依頼します。

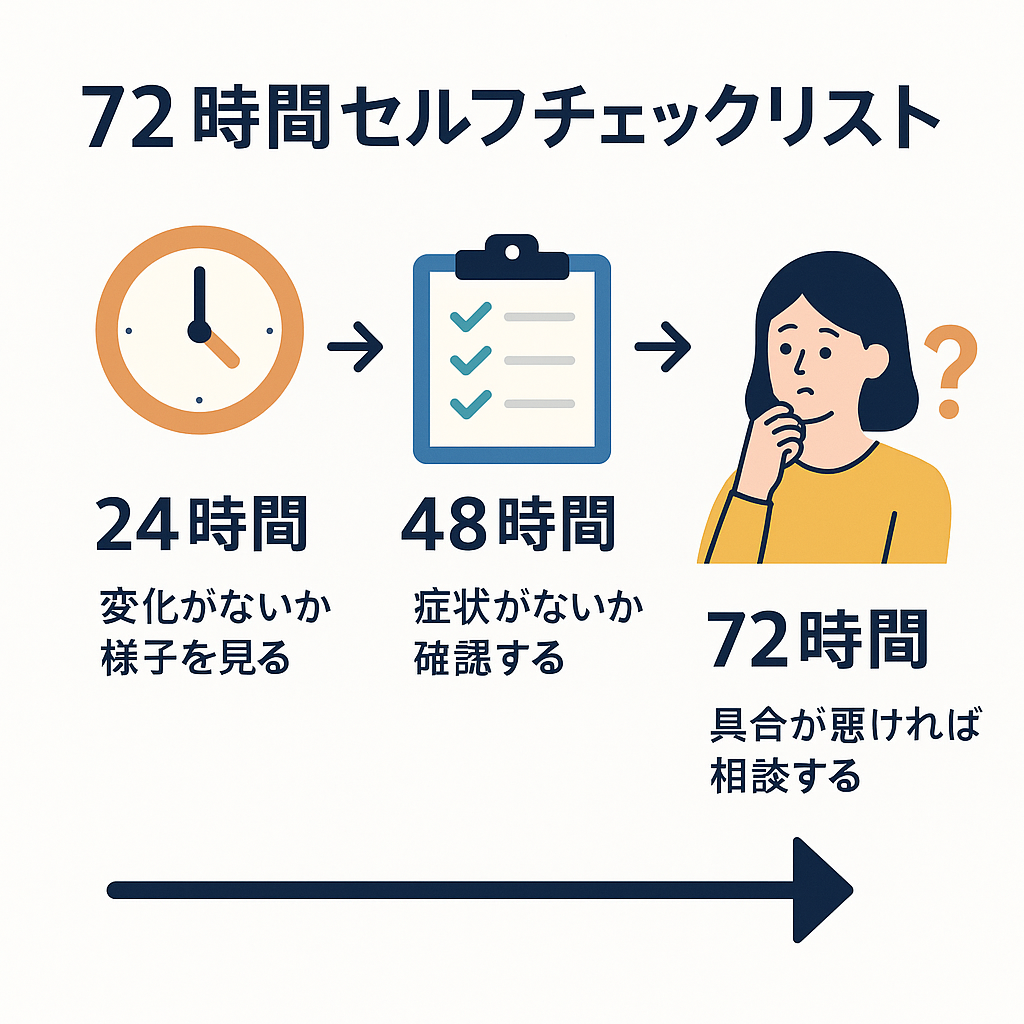

7. 72 時間セルフ点検プラン

Day 1:現状を知る

チャンネル内の動画を「自作」「AI 補助」「引用多め」などカテゴリに分け、似た構成の動画に★印を付けます。

Day 2:リスクを色分け

前章の危険度表を参考に、赤(要改善)黄(要注意)緑(問題なし)のラベルを貼ります。

Day 3:手を動かす

赤は再編集または非公開に。黄は概要欄に情報源を追記するなど付加価値を上乗せ。緑はそのままでも OK。ただし定期的に見直しましょう。

8. まとめ:AI 時代こそ“人の熱量”が武器になる

今回のアップデートは、“量より質” への流れを改めて強調するものでした。

AI は便利ですが、最後に視聴者の心を動かすのはクリエイター自身の声や情熱です。

楽しみながら独自の価値を磨き、アップデートをむしろ追い風にしていきましょう。

さらに深掘りしたい人へ:公式ヘルプ(英語版・日本語版)と YouTube 公式 X アカウントをフォローし、最新情報を直接チェックしてみてください。

お問い合わせ

具体的なサポートやご相談をご希望の方は、こちらからお気軽にご連絡ください。